偶联剂是一类具有两种不同性质官能团的物质,其分子结构的最大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面发生化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其他聚合物发生化学反应或生成氢键,溶于其中。因此,偶联剂被称作“分子桥”,用以改善无机物与有机物之间的界面作用,从而大大提高复合材料的性能,如物理性能、电性能、热性能、光性能等。

偶联剂最早由美国联合碳化物公司(UCC)为发展玻璃纤维增强塑料而开发。早在20世纪40年代,当玻璃纤维首次用作有机树脂的增强材料,制备目前广泛使用的玻璃钢时,发现当它们长期置于潮气中,其强度会因为树脂与亲水性的玻璃纤维脱粘而明显下降,进而无法得到耐水复合材料。鉴于含有官能团的有机硅材料同时与二氧化硅(即玻璃纤维的主要成分)和树脂有两亲关系,是有机材料及无机材料的“杂交”体,试用它作为“粘合剂”或偶联剂来改善有机树脂与无机表面的粘接,以达到改善聚合物性能的目的,就成为科技工作者的一大设想,并在实际应用中取得了较好的效果。因此,自20世纪40年代初至60年代是偶联剂的产生和发展时期,并形成了第一代硅烷类偶联剂。目前,工业上使用的偶联剂按照化学结构分类可分为:硅烷类、钛酸酯类、铝酸酯类、有机铬络合物、硼化物、磷酸酯、锆酸酯、锡酸酯等。它们广泛应用于塑料、橡胶等高分子材料领域。

在众多的偶联剂品种中,硅烷类偶联剂是研究得最早且被广泛应用的品种之一。这类偶联剂的通式可写为 RSiX₃,其中 R 是与聚合物分子有亲和力和反应能力的活性官能团,如乙烯基、氯丙基、环氧基、甲基丙烯酰基、胺基和巯基等;X 为能够水解的烷氧基,如甲氧基、乙氧基等。硅烷的偶联作用常常被简单地描述为排列整齐的硅烷系分子层在聚合物和填料之间形成共价键桥。硅烷偶联剂对含有极性基团的填充体系偶联效果较明显,而对非极性体系则效果不显著,对碳酸钙填充复合体系效果不佳。

钛酸酯偶联剂是20世纪70年代后期由美国肯利奇石油化学公司开发的一种新型偶联剂。对于热塑性聚合物和干燥的填料,有良好的偶联作用,这类偶联剂可用通式:(ROO(4-n) Ti(OX-R’Y)n(n=2,3)表示。其中 RO- 为可水解的短碳链烷氧基,能与无机表面羟基发生反应,从而达到化学偶联的目的;OX- 可以是氧基、烷氧基、磺酸基、磷基等,这些基团很重要,它们决定了钛酸酯所具有的特殊性能,如磺酸基赋予有机聚合物一定的触变性,焦磷酰氧基有阻燃、防锈和增强粘接的性能,亚磷酰氧基可提供抗氧、耐燃性能等。因此,通过 OX- 的选择,可使钛酸酯兼具偶联和其他特殊性能;R’- 为长碳键烷羟基,它比较柔软,能和有机聚合物发生弯曲缠结,使有机物和无机物的相容性得到改善,提高材料的抗冲击强度;Y 为羟基、胺基、环氧基或含双键基团等,这些基团连接在钛酸酯分子的末端,可与有机聚合物发生化学反应,并结合在一起。钛酸酯偶联剂进一步扩大了硅烷偶联剂的使用范围,使非极性的钙塑填充体系的偶联效果明显提高。

这类偶联剂是国内自行开发的品种,铝酸酯偶联剂目前有四个牌号。可改善制品的物理机械性能,如提高冲击强度、提高热变形温度,可与钛酸酯偶联剂相媲美。另外,其成本低,价格仅为钛酸酯偶联剂的一半,具有色浅、无毒、使用方便等特点,热稳定性比钛酸酯还好。它与钛酸偶联剂的最大差异在于对炭黑等颜料的分散性具有极佳的效果,因此在涂料方面的应用甚多。

这类偶联剂由美国杜邦公司开发,是一种由磷酸与三价铬氯化物形成的配位络合物,牌号为 Volan。多年来,铬与甲基丙烯酸的络合物一直被用作聚酯和环氧树脂增强用的玻璃纤维的标准处理剂。玻璃纤维的 Volan 处理剂还能赋予玻璃纤维优良的抗静电性和其他工艺性能。因此,由铬产生的绿色通常被普遍看作是“偶联了的”玻璃纤维对塑料增强的标准。

多种无机酸盐都曾被用作增强塑料的偶联剂,并取得应用。它们包括磷酸酯、硼酸酯、锡酸酯、锆酸酯以及锆铝酸酯等。同时,有人在碳酸钙填充聚丙烯复合体中,将碳酸钙用丙烯酸丁酯作为表面处理剂处理后,也能提高碳酸钙在聚丙烯中的分散性和相容性,使复合材料的性能提高。

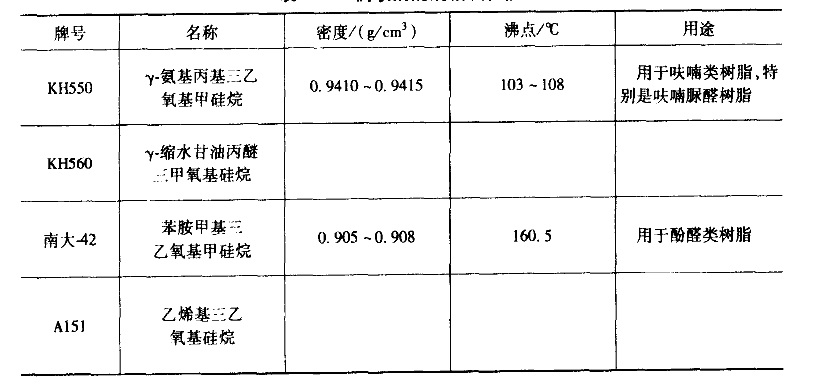

铸造涂料中专门添加偶联剂的情况不多。用树脂作粘接剂时,常使用硅烷偶联剂增强其粘接作用,其常用产品及性能如下:(摘自李远才教授《铸造涂料及应用》)

版权所有 © 2025 www.foundrycoating.com 转载请注明来源并附上原文链接

请勿摘录或复制本网站内容并发布至其他网站或嵌入他人文章中,而不注明来源或署名。